親知らず

南森町天神橋歯科の

親知らずの検査・抜歯治療

親知らずとは?

親知らずは、一般的に17~30歳頃に生えてくる前歯から数えて8番目の歯のことを指します。永久歯の中で最後に生えてくることから、スペースが足りず横や斜めに傾いたり、中には骨の中に埋まったまま生えてこないといったケースもあります。

そうした親知らずは歯ぐきの炎症を起こしたり、隣の歯まで虫歯になる要因になるなど、お口のトラブルになりがちのため抜歯をお勧めすることがございます。

親知らずが気になる方へ

当院では、親知らずの検査や抜歯治療にも対応しております。

必要に応じてCTを用いた的確な診断を行い、難しい症状や特殊なケースにおいては専門医療機関へのご紹介も可能です。

痛みや腫れが心配な方のために痛み止めや腫れ止めのお薬もご用意しております。

「奥歯が痛い」「自分の親知らずは大丈夫かな?」と少しでも不安や疑問を感じられた方は、まずは一度当院へご相談ください。

なるべく早期に治療することで、痛みを感じる期間を短縮でき、普段の生活や食生活でのストレス軽減にもつながります。

親知らずの抜歯が必要なケースとは?

- 虫歯で神経に炎症を起こしているケース

- 痛みや腫れなど再発を繰り返すケース

- 歯並びを乱す原因歯になっているケース

- 将来的に虫歯や歯周病を引き起こす可能性が高いケース

必ずしも抜歯をしなくても良い

ケースとは?

- まっすぐ正常に生えているケース

- 汚れを適切に除去できるケース

- ブリッジに利用できるケース

- 移殖歯のドナーとして利用できるケース

上記のような親知らずであれば、必ずしも抜歯をする必要はないと考えられます。

当院では、現在のお口の状態と将来的なリスクも踏まえて、抜歯が必要かどうかの診査・診断をしておりますので、気になる方は遠慮なくご相談ください。

親知らず抜歯の流れ

問診

ご来院いただきましたら、まずは問診を行います。お体の状態や服用されているお薬、当日の体調についてなど、そのほか気になることは何でもお知らせください。

もし抜歯前に内科や他科に問い合わせが必要な場合は、日を改めて抜歯を行うこととなります。

診査・診断

症状に応じて、CT撮影などの検査を行います。親知らずと神経や副鼻腔、周囲の歯との位置関係を把握することで抜歯の可否・難易度などを的確に判断します。

抜歯治療

可能なかぎり痛みの少ない治療が行えるよう、最大限の配慮をしながら的確に丁寧に施術を行います。

術前に麻酔を充分に効かせてから治療に入りますので、術中に痛みを感じることはほとんどありません。

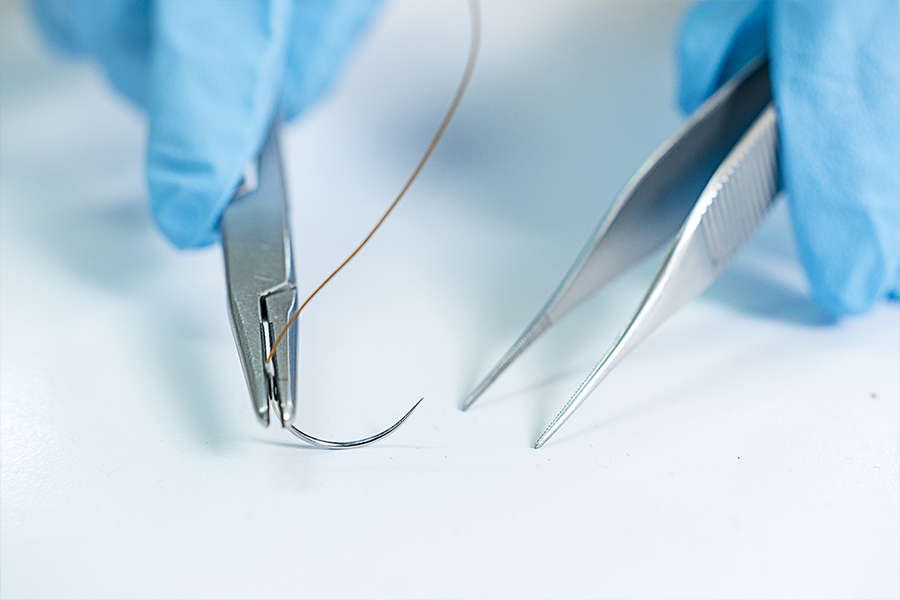

縫合と止血

歯茎の切開が必要な治療の場合には抜歯後に縫合を行います。しばらくガーゼを噛んでいただくことで止血を行い、血が止まったことを確認して抜歯治療は終了となります。

親知らず抜歯後の注意点

について

痛み

痛みのピークは、当日麻酔が切れた後から翌朝にかけてとなります(個人差があります)。

お渡しする鎮痛剤をしっかり服用しましょう。当院では抜歯後は症状確認のために消毒に来ていただいております。その際、お痛みが強ければ追加で鎮痛剤をお渡しいたしますので、ご相談ください。

腫れ

腫れは痛みより少し遅れてからピークを迎え、一般的には2〜3日でピークになると言われています(個人差があります)。また、歯茎の腫れはピークを迎えて徐々にひいていきますが、腫れがひかない場合は歯科医院へご連絡ください。特に内側に腫れる場合は危険なケースがあるため、腫れが長引いたり強いと感じる時は、かかりつけの歯科医院への受診をおすすめします。

出血

20〜30分程度ガーゼを噛んで圧迫止血を行なってください。抜歯直後から翌朝ぐらいまで出血が続く場合がありますが、止まらない場合はご連絡ください。

神経マヒ

親知らずの根の先端近くの口唇の感覚神経との位置関係により、抜歯後に一時的なマヒが発生する場合がありますが、当院では必要に応じて歯科用CTで3D立体画像を用いて確認を行なっているため、より安全な抜歯が行えます。

お食事

傷の保護のため、血の塊(かさぶた)が安定する2〜3時間はお食事を控えて頂く必要があります。

抜歯の穴

抜歯に歯ぐきを縫い合わせない場合もあります。しばらくすると抜歯した部分の穴の奥にジェル状の黒っぽい固まりができますので、できるだけそれが穴から飛び出さないように注意しましょう。また、穴に食べ物が入り込んだ際は、慌てずに軽くゆすぐ程度にしましょう。

喫煙、飲酒

出血が止まりにくくなる、傷の治りが遅くなる場合があるため、抜歯したところが落ち着くまで喫煙や飲酒は控えることをおすすめします。

お風呂

抜歯当日は体が温まると血行が良くなり、出血しやすくなっているので長湯は控えましょう。シャワー程度で済ませる方が良いでしょう。