歯周病治療

南森町天神橋歯科

の歯周病治療

歯周病(歯槽膿漏)とは?

歯周病とは、歯の周りの歯周組織(歯肉・歯槽骨・歯根膜・セメント質)に炎症を引き起こしている病気の総称です。炎症が歯肉のみの状態が「歯肉炎」、炎症が歯槽骨や歯根膜にまで及んでいる状態を「歯周炎(歯槽膿漏)」と呼びます。

歯周病によって骨が溶かされることで、歯茎の位置が歯の根っこ方向に下がってくることから「歯茎が痩せる」という表現をすることもあります。

また、歯周病は初期の段階では痛みなどの自覚症状がほとんどないため、本人が気づかないうちに重症化しているケースも少なくありません。その特徴から「沈黙の病気=Silent Disease」とも呼ばれているのです。

「歯がしみる」知覚過敏症は

歯周病のサイン?

冷たい物を口に入れたり、歯ブラシの毛先が歯に触れたりするだけで歯がしみる・痛くなるといった症状に覚えのある方は、知覚過敏症の可能性があります。

知覚過敏の原因としては、食生活の偏りや、歯磨きの力が強すぎるなど様々ですが、歯周病が一因となって症状を伴うケースもあります。そのままにしてしまうと悪化してしまい、歯の神経を取らなければならない状態まで重症化してしまう場合もあります。「歯がしみる」と感じたら、なるべく早めの受診をおすすめしています。

歯周病の原因とは

プラーク

最も直接的な原因はプラーク(歯垢)です。

プラークは、虫歯菌や歯周病菌をはじめとするさまざまな微生物のかたまりで、プラーク1㎎のなかに約1億個の微生物がいるといわれています。

歯と歯肉の境目に磨き残しがあるとプラークが溜まり、そこから歯周炎の前段階の症状が起こります。

歯石

歯石は通常の歯ブラシではとることができず、この歯石の上にどんどんプラークがたまります。

歯科医院での専門的な歯のクリーニングで、定期的に歯石を取り除く必要があります。

ストレスや生活習慣など

ストレス、妊娠、更年期、食生活、噛み合わせなど様々な要因が歯周病に関連していることが分かってきています。

タバコ(喫煙)

タバコを吸っている人は血流が悪くなり、歯周病が進みやすくなることが分かっています。

さらに炎症が起きてしまうと治りづらく、プラークも付着しやすくなり、歯肉の色も黒ずんできてしまいます。

歯周病と全身の健康

との関連性

近年の研究では、歯周病菌が心臓病や動脈硬化、肺炎などの全身疾患の発症や低体重児出産の原因となったり、糖尿病を悪化させる要因となることが報告されています。

そのため、特に糖尿病や動脈硬化の症状がある方、妊産婦の方、ご高齢者は歯周病菌によるリスクを回避できるよう注意が必要です。

糖尿病と歯周病

生活習慣病の代表ともされる糖尿病と歯周病ですが、これら2つの病気にも深い関連性があることが分かってきています。抵抗性が大きく関与しており、歯周病治療を行うことで、血糖値が改善に向かったという報告も上がっています。

妊産婦さんと歯周病

歯周病菌による歯茎の炎症により、サイトカインという物質が生じることがあり、これが低体重出産の原因となる早産や胎児の成長不足などにつながる可能性があると言われています。

妊産婦の方や妊娠を望まれる方は、なるべく早めの検診をおすすめしております。

動脈硬化と歯周病

歯周病菌が歯茎から血管の中にまで入り込むと、心臓の周りにある血管の壁にはり付き、動脈が硬く狭くなるとされています。血液の流れが悪くなることで、心筋梗塞や狭心症などを引き起こす可能性があります。

歯周病の分類と治療法

について

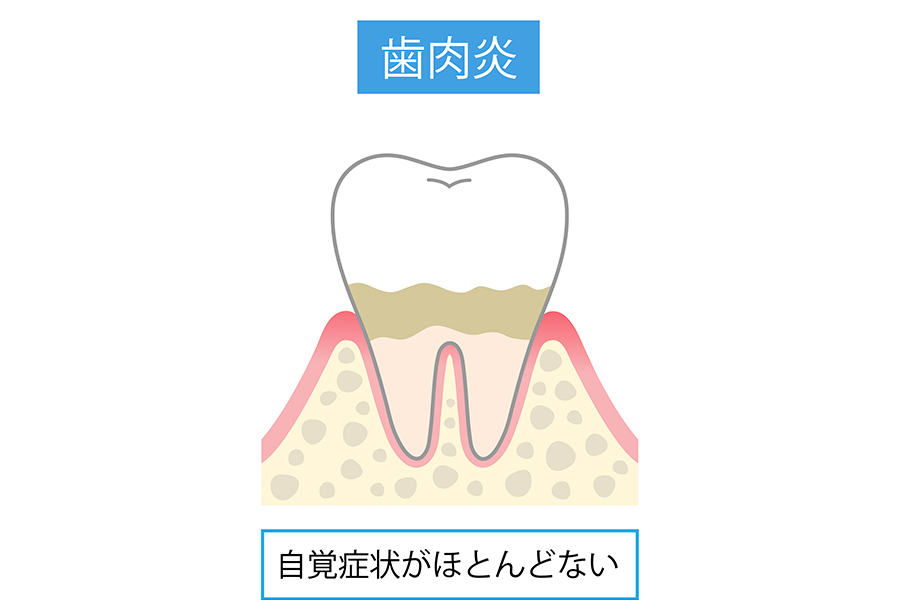

歯肉炎

歯茎のみに炎症を引き起こしている状態です。

痛みなどの自覚症状はほとんどありませんが、歯磨きの時や硬いものを食べた時に出血しやすくなる場合があります。

治療法

歯のクリーニングでキレイな状態にして、歯磨きなど適切なセルフケアの仕方について丁寧に指導をさせていただきます。

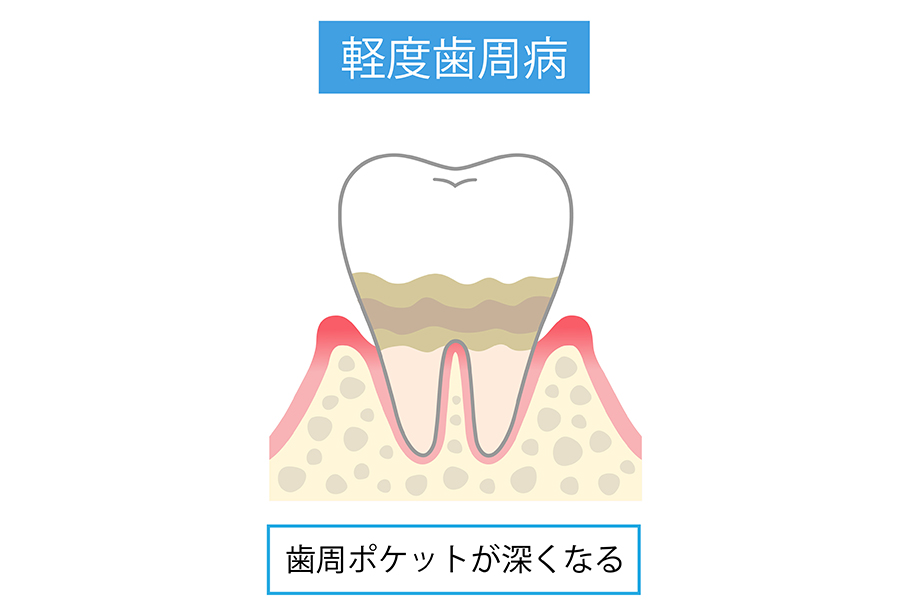

軽度歯周炎

歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け出した状態です。

歯磨きの時に出血したり、歯がうずく、歯茎が腫れぼったく感じるなどの症状があらわれます。

一般的な初期段階では、まだ無症状なことがほとんどです。

治療法

専門の器具(スケーラー)を用いて、歯の表面や根の周りに付着したプラークや歯石をキレイに取り除きます。

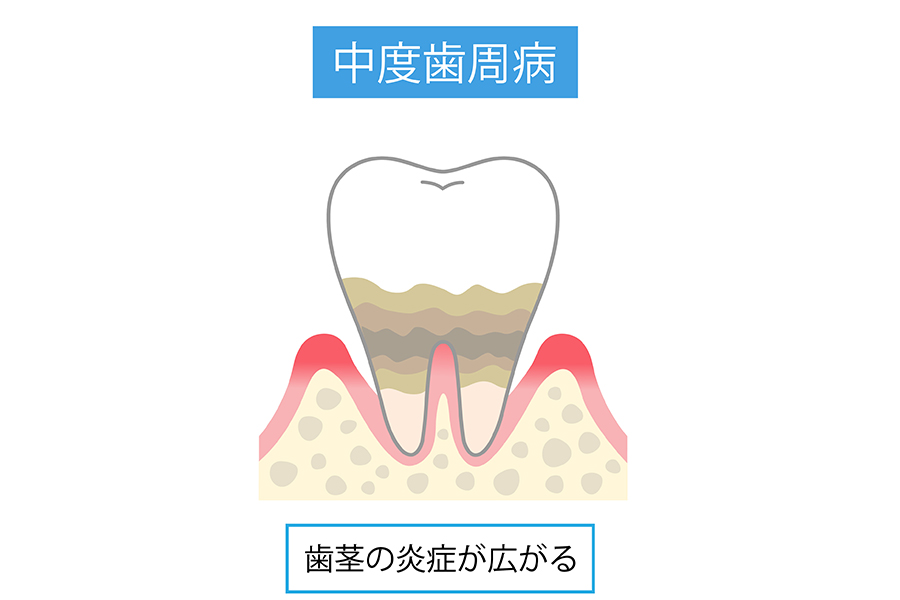

中等度歯周炎

歯を支えている歯槽骨が1/3~2/3程度溶けた状態です。

水がしみるようになったり、歯磨きをすると歯茎から出血したり、歯茎が腫れたり治ったりの症状を繰り返します。

歯が動揺(グラグラする状態)しはじめ、膿が出たり口臭が強くなるケースもあります。

治療法

プラークや歯石の除去を行います。歯周ポケットの奥深くに付着した歯石除去には痛みを伴うこともありますので、事前に麻酔を施します。症状によっては外科的な治療を行う場合もあります。

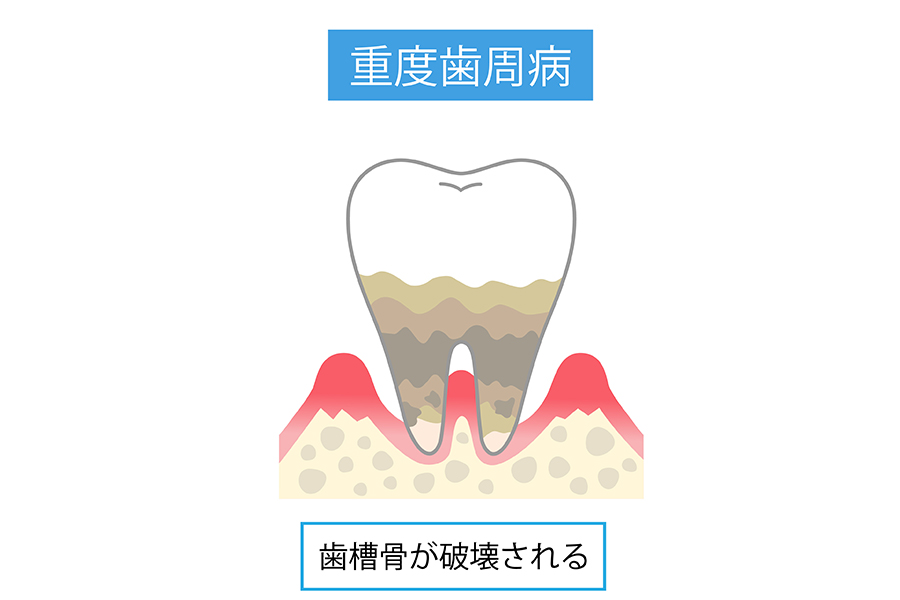

重度歯周炎

歯を支えている歯槽骨が2/3以上溶けた状態です。歯の周りを指で押すと白い膿がにじみ出て、口臭が強くなる場合があります。歯が動揺して硬いものが噛みにくくなり、歯磨きの際には頻繁に出血するようになることもあります。

放置してしまうと、歯が自然に抜け落ちるケースもあります。

治療法

プラークや歯石の除去後、外科的な治療を行います。状態が改善しない場合には、抜歯となるケースもあります。こうした状態になる前に、気になった時になるべく早めに検診を受けるようおすすめしております。

歯周病治療の流れ

事前検査

歯周ポケット診査・レントゲン撮影・口腔内写真撮影等を行います。

歯周病の原因は一人ひとり異なりますので、治療していく前に検査を行い、一人ひとりに適した治療を行っていきます。

歯垢(プラーク)を除去

歯周病の原因は歯垢(プラーク)なので、プラークを除去し付きにくくすることが治療の基本となります。

歯科衛生士による歯磨き指導や歯間ブラシ、デンタルフロスなどで改善をはかります。簡単に落とせる歯石やプラークを落していき、検査にて改善を確認します。軽度の歯周炎の方はここまでで治療が完了します。

歯と歯肉の間に溜まっていた

歯石や歯垢(プラーク)除去

中等度~重度の歯周炎の場合、歯石が深くまであるため取りきれません。このような場合は外科的な治療が必要となります。

麻酔をしてから歯肉の切開をし、歯と歯肉の間に溜まっていた歯石や歯垢(プラーク)除去します。

メインテナンス

口の中の細菌を完全になくすことは難しく歯周病は再発し易いので、治療完了後も定期的なメインテナンスが必要となります。

再発防止には、患者さま自身による歯垢(プラーク)のコントロールだけでなく、定期的に歯科医師や歯科衛生士による検診・治療を受け、歯をメインテナンスすることが重要です。